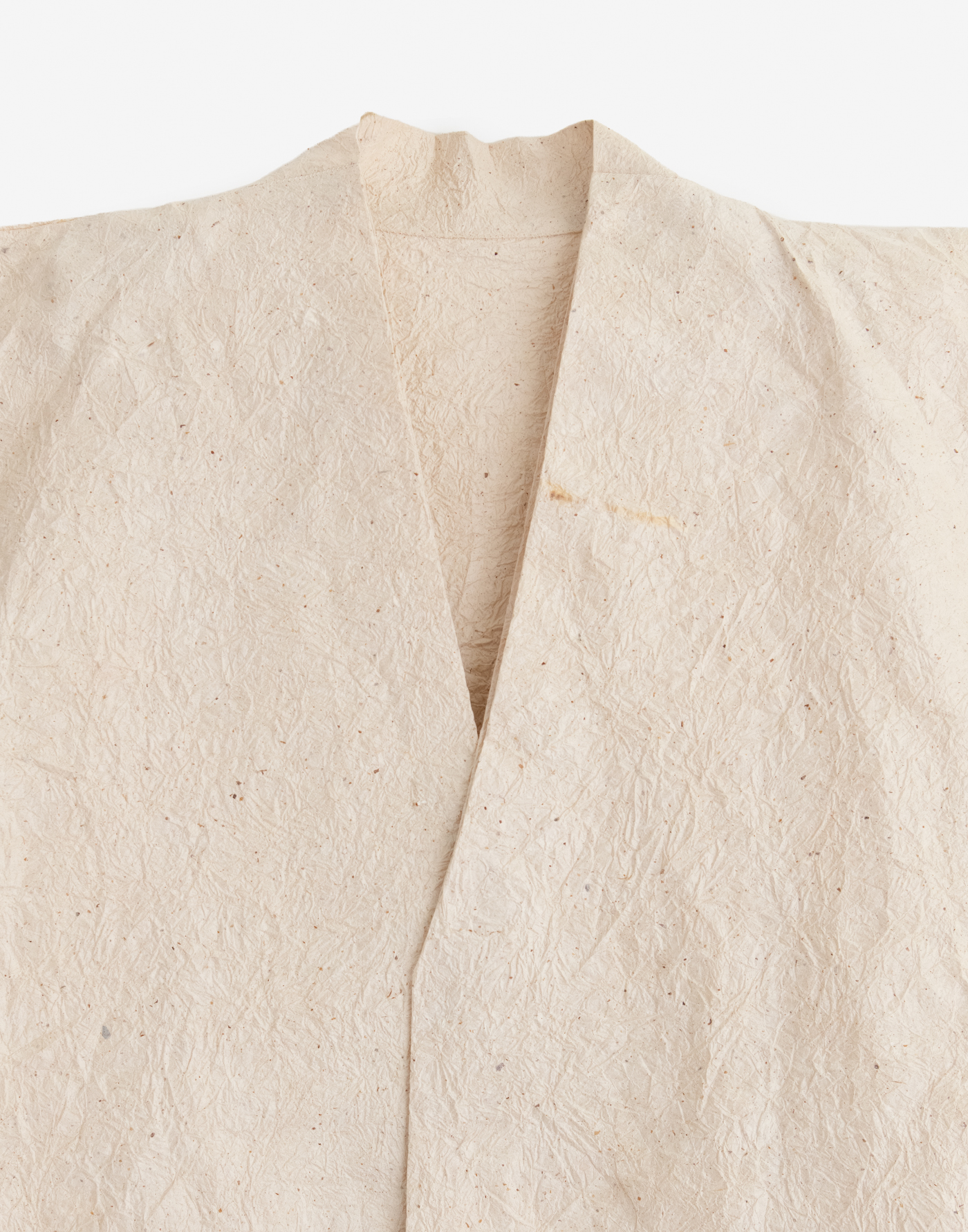

蛇胴紙と丹波布 紙衣

| 石州和紙の蛇胴紙と丹波布による紙衣。「お水え」と「舟水会」のための意匠による紙衣。 蛇胴紙 石州和紙の一つ「蛇紙」は島根県石見地方に伝わる石見神楽の大蛇のための紙である。蛇紙は大蛇のを支える強靭な和紙となっている。石州和紙は島根県石見地方で栽培された良質な楮で漉かれ、強で光沢のある紙である。石州、つまり石見国の地域において、延長5年(927)頃には既に紙の生産地であったことがわかっている。寛文5年(1665)には、紙の主たる市場であった大阪で「石州半紙」の名で知られ流通した。近年、国の重要無形文化財に指定され、ユネスコ無形文化遺産に登録されている。 丹波布 丹波布は、丹波国佐治村で織られていた手紡ぎ木綿と屑から紡ぎ出したつまみ絹を交織した平織の手織り布。草木で染めた手紡ぎ糸で格子柄に織りあげている。染料は村の周辺で手に入る植物に由来している。藍と茶を基本として、里山に自生する栗の皮、ヤマモモの皮、ハンノキの街皮、田畑の畔道に生えるコブナグサ、キクイモ、ビワの皮などを用いる。幕末から明治の初めに盛んに織られ、京都周辺で布団や小袖に仕立てられて愛好された。大正時代に入って衰退し、忘れ去られることとなる。昭和の初めに至り、柳宗悦が京都の朝市で偶然にこの魅力的な縞木綿を見出し、工芸研究家の上村六郎に産地の特定を依頼した。上村は昭和6年に、縞木綿が佐治村で織られていた佐治木綿であることを特定。昭和28年に上村の指導により、丹波布の再現が行われる。昭和29年には、上村と柳の後援の下、地元保存会の丹波布伝承館が発足する。 和紙 袖: コットン 96%, シルク 4% サイズ: Free 着丈 90 / 身幅 56 / 裄丈 62 *cm サイズについてのお問い合わせはこちら |

|||||

|